A doença como metáfora do sexo

Muitos comentários e análises que querem pensar sobre os prováveis e improváveis problemas das sexualidades no contexto desta pandemia acabam criando (como mais do que um efeito colateral) uma relação direta entre tesão e experiência doméstica ou desejo sexual e vida conjugal. Como se não estar a fim de transar com a parceira ou parceiro, com quem a pessoa se relaciona e mora ou convive, fosse não querer transar com ninguém, como se ter um desinteresse sexual nessas condições fosse ter essa mesma indisposição em qualquer outra, como se todo relacionamento estável fosse o limite da vontade de sexo, fosse a sua exclusiva possibilidade de sobrevivência.

São horizontes críticos que fazem o sexo coincidir com uma forma específica de se relacionar com alguém. Esses discursos e argumentos não necessariamente demonstram o que está acontecendo, apresentando supostas ou precisas causas e fatores, embora estejam pressupostos como legítimas linguagens e instituições sobre esse assunto. Mais do que desvelar um sentido e assegurar uma interpretação, essas falas cumprem uma tarefa. Elas atualizam o trabalho de uma linhagem de escritos e práticas que fizeram do sexo algum tipo de verdade da nossa vida social.

Tal como essa tradição, elas produzem o sexo como um “sacrifício” de um modo específico de vida, fazendo com que essa dimensão própria de uma sexualidade exista na medida em que pode assumir o lugar da nossa estilística moral na renúncia decisiva. Aqui, digo sacrifício num sentido religioso mesmo, como o do rito de usar uma vítima como substituto e proteção do sacrificante na oferenda a sua divindade. Um sadismo de deus que tira o pecado do mundo para nos dar a paz da neurose familiar. O sexo desse falatório especializado foi e é feito para ser um álibi expiatório da nossa covardia cotidiana. Ele é inventado como um “fora”, um “estranho” no qual colocamos as nossas culpas para não serem exatamente nossas.

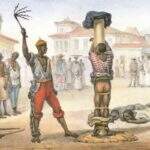

Pois assim nessa pandemia como em todas as outras! Já faz tempo que o corpo sexual moderno é pensado muito mais em termos de moléstia, de infecção, de contágio, sobretudo como ameaça ou ameaçado. E essa relação se tornou uma grande estratégia para garantir alguns controles de modos de vida. Nenhum vírus ou bactéria foi desperdiçado para seu uso na ordem dos bons costumes, da mesma forma que essa fábrica de moralidades soube fazer desses mínimos agentes moleculares muitas máximas de economia política e social.

Sífilis e AIDS são dois exemplos de marcos nessa produção da sexualidade como um risco à saúde para ser uma (auto)intimidação moral, com todo seu desdobramento na maneira como pensamos nossa conduta do sexo, tornando-o uma dimensão cada vez mais íntima, específica, interior, inclusive como interioridade da família, mas uma “profundidade” diferente da inventada pelas teologias e pelos dogmas cristãos, porque nesse discurso da saúde a salvação da “alma” passou a ser a “salvação” da própria carne.

O sexo da religião, apropriado por (e para) medicina e Estado, com todas as suas particularidades corporais. Essas doenças participaram de toda uma história de design de interiores, tanto como versão material quanto como versão subjetiva do que aprendemos a identificar como vida privada e seus contrapontos, o que não eram a casa e o quarto do casal, o dia de trabalho e a noite do descanso, além de desenhar também o passado e o futuro de cada um.

As paranoias e as obsessões são modalidades das negociações da vida multicelular, embora muitas vezes elaboradas com “existências” sem alguma ou com pouquíssimas células. Aqui, sem qualquer secreção desperdiçada, o desejo deve assumir a medida de um circuito controlado dos fluidos que deve retornar como forma afetiva mais segura (porque mais legítima social e moralmente): o casal e suas taxas imobiliárias, mesmo que começando como farsa e continuando como tragédia. E com o novo coronavírus, a clássica gestão dos usos dos corpos, com sua distribuição de estigmas e representações.

Por isso que mais urgente do que se perguntar sobre como vai ser o “novo normal” é questionar o quê e quem serão objeto e sujeito do “novo anormal”, como essas normalidades e anormalidades repetem e atualizam outras, repõem diferenças, hierarquias e exclusões das expressões e modalidades de viver os interesses e as fantasias afetivas e sexuais. Tudo isso sempre sob a conversa de defesa da saúde da população. Acontece que essa defesa é mais efetiva para preservar melhor a fisiologia e a moralidade de determinados grupos sociais e os valores pelos quais eles se representam e se reproduzem. Nunca foi apenas uma coincidência, portanto, que de repente, no meio da “atual” crise sanitária da Covid-19, o lugar mais seguro para a troca de salivas e a total proximidade física fosse a domesticidade conjugal, repercutida (como sempre) como bunker da proteção da espécie que conta.

Da mesma forma que uma patologia não é só um dado objetivo, as suas profilaxias e terapêuticas também não o são. Não se passa em vão por epidemias, até porque elas não exatamente passam, principalmente do ponto de vista do que configuraram como sentimentos e sensações. É preciso lembrar que as barreiras e blitze chamadas de sanitária que nos acostumamos a encontrar nesse último ano não controlavam apenas a circulação do vírus. Eu quase posso dizer que esses agentes e fiscais eram poetas de uma lírica conservadora sempre a declamar quando me paravam e me perguntavam sobre o meu destino que “toda nudez será castigada”.