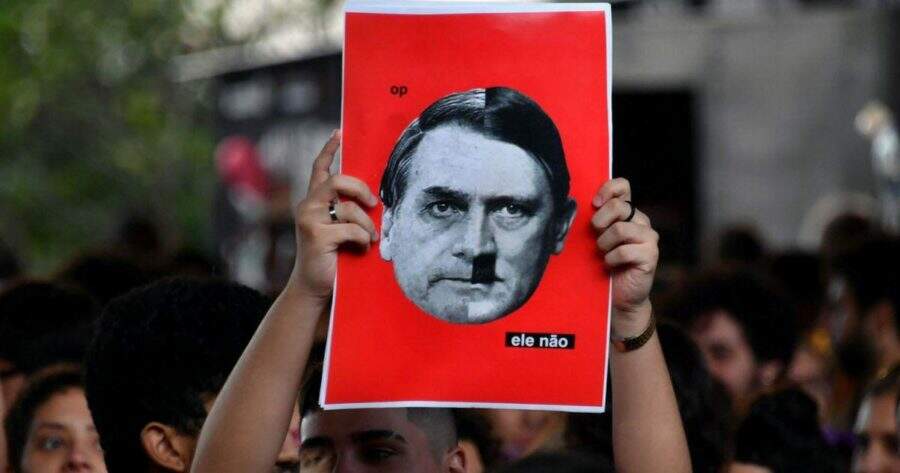

O mal surge como aquilo que é certo

Hitler, Bolsonaro e as armadilhas da decência coletiva

Jáder Santana

jaderstn@gmail.com

Antes de avançar na leitura deste texto, precisamos estar de acordo em um ponto: Bolsonaro é imutável, suas opiniões são constantes. O homem que em 1970 se incomodava com os quilombolas de Eldorado é o mesmo que em 1988 foi acusado de arquitetar a explosão de bombas em unidades militares do Rio de Janeiro. O Bolsonaro que em 2003 afirmou que não estupraria uma deputada porque ela não merecia é o mesmo que 2008 lamentou que “o erro da ditadura foi torturar e não matar”, que em 2013 declarou que não existia homofobia no Brasil, quem em 2016 dedicou seu voto pelo impeachment de Dilma Rousseff ao torturador Brilhante Ustra, que em 2018 sugeriu “fuzilar a petralhada” do Acre. É o mesmo que se tornou presidente do Brasil. Bolsonaro não mudou, quem mudou foram as pessoas ao seu redor.

O escritor norueguês Karl Ove Knausgard encerra sua longa série autobiográfica Minha luta com um ensaio sobre Hitler. O autor escreve que Adolf era o mesmo em 1925, 1933 e 1943 e afirma que quem mudou foram os alemães – “essa mudança talvez seja o elemento mais importante do movimento popular nazista na Alemanha”. A mudança a que Knausgard se refere foi a que veio a reboque de uma inversão de valores. O que era errado se tornou certo. O que era imoral se tornou moral. Uma inversão que aconteceu não por meio de instrumentos formais ou alterações em leis, mas que resultou de uma metamorfose espontânea na própria sociedade e na expressão individual da consciência.

Não que seja justo comparar Bolsonaro a Hitler. O líder alemão tinha algo que falta ao brasileiro: inteligência estratégica. Obviamente, uma inteligência empregada a favor de tudo o que há de mais abjeto em nossa história recente. Falar de inteligência e estratégia para se referir ao pastiche verde e amarelo é ser clemente com um indivíduo que sofre de claras limitações intelectuais. Mas as semelhanças existem. Na Alemanha da década de 1920, quando começou a despontar por seus discursos junto aos trabalhadores, Hitler tornou-se conhecido por expressar, com intensa convicção, o que a maioria das pessoas pensava mas não dizia.

É o que fez Bolsonaro em entrevista à TV Câmara em 2010. “O filho começa a ficar assim meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele, tá certo?”. Nos quatro segundos que levou para vomitar essas dezoito palavras na televisão, Bolsonaro deu legitimidade ao que as pessoas pensavam em silêncio e tinham receio de expressar. Assim como Hitler, Bolsonaro não esconde nada. Mais que isso, gaba-se por sua língua sem filtros. Figuras irrelevantes para seus partidos, os dois homens conquistaram o poder porque conseguiram que as pessoas lhes dessem ouvidos em um processo cognitivo que se consuma quando o público identifica na voz do líder a voz de sua própria consciência.

“A tragédia da Alemanha foi que nada reprimiu essa voz da consciência, aquilo que as pessoas pensavam em silêncio, e nenhuma das estruturas que poderia rejeitar o que era vil funcionou”, escreve Knausgard, reforçando que se tratava de um exercício de mútuo reconhecimento: “Assim são as coisas, Hitler dizia, assim são as coisas, diziam as pessoas, e então aplaudiam Hitler, e ao mesmo tempo a si mesmas e aos seus.”

Parece inevitável que nós, cidadãos minimamente conscientes de seus privilégios e responsabilidades, queiramos marcar a divisão entre nós e eles. Como forma de proteção e, ao mesmo tempo, de identificação do inimigo, traçamos essa linha. Bolsonaro e seus seguidores são “eles”. Foram “eles” que lançaram o Brasil nessa espiral de crise, miséria e morte. Mas, na Alemanha de 1933, o nazismo era um consenso, era o certo. Em 2018, Bolsonaro foi eleito não por “eles”, mas por “nós”. O Brasil elegeu Bolsonaro seu presidente. Nós o elegemos.

“A maioria das pessoas acha o que todo mundo acha, faz o que todos fazem, e age assim porque esse ‘nós’ e esse ‘todos’ são aquilo que define tanto as normas como as regras e a moral de uma sociedade. Agora que o nazismo transformou-se em ‘eles’ é fácil distanciar-se, mas não era assim quando o nazismo era ‘nós'”, escreve Knausgard, argumentando que esse é o primeiro aspecto que precisa ser entendido para a elaboração de estratégias efetivas de perpetuação de uma memória crítica. E ele pergunta: quem vamos ser no dia em que nossa decência for posta em prova?

Então, se insistimos em nos identificar como o “nós” em oposição à grandeza numérica do “eles”, precisamos reconhecer que fomos criados nos mesmos moldes universais nos quais “eles” foram reproduzidos e que nossa negação a esses parâmetros de decência invertida são fruto de um desvio que não foi oferecido à maioria das pessoas. Por coragem ou força ou dignidade, recusamos esse molde original, rompemos os laços. “A força do nós é enorme, os laços que estabelece são quase impossíveis de cortar, e tudo o que podemos fazer, na verdade, é esperar que nosso nós seja um nós bom”, escreve.

Enquanto sedimentamos esse novo “nós”, cada vez mais distante do “eles” que em algum momento integramos e que hoje nos parece abominável em sua estrutura reacionária, precisamos manter um olho aberto para o que se ergue no coração de nosso grupo. Pelo curso natural da história, alimentaremos em nossas tetas dissidências que, em algum momento, vão afirmar serem elas a representação da decência, como o que aconteceu no Brasil de 2018. “Se o mal surgir, ele não surge sob a forma de ‘eles’, como uma coisa estranha que podemos evitar sem dificuldade, mas sob a forma de ‘nós'”, examina Knausgard, “o mal surge como aquilo que é certo.”

Jáder Santana é jornalista e editor do Bemdito. É mestrando em Estudos da Tradução pela UFC e curador da Festa Literária do Ceará (Flac). Está no Instragam e Twitter.