A ficção do amor em ‘Her’

Como o filme de Spike Jonze fala tão bem sobre a vida real, ou seja, nossas relações, fantasias e ilusões que envolvem a magia da linguagem

Ricardo Evandro S. Martins

ricardo-evandro@hotmail.com

Tentando escapar de uma leitura crítica contra a tecnologia, não porque não seria possível ou até desejável, mas apenas para fugir de um certo cliché, quero aqui me lançar à uma hipótese interpretativa do filme Her (2013), de Spike Jonze, que articula psicanálise e filosofia da linguagem (que talvez sejam quase a mesma coisa), para desenvolver uma premissa: o caráter fictício do amor, e, por isto mesmo, paradoxalmente, sobre como há uma realidade bem dolorosa desta mesma ilusão, que é o amor.

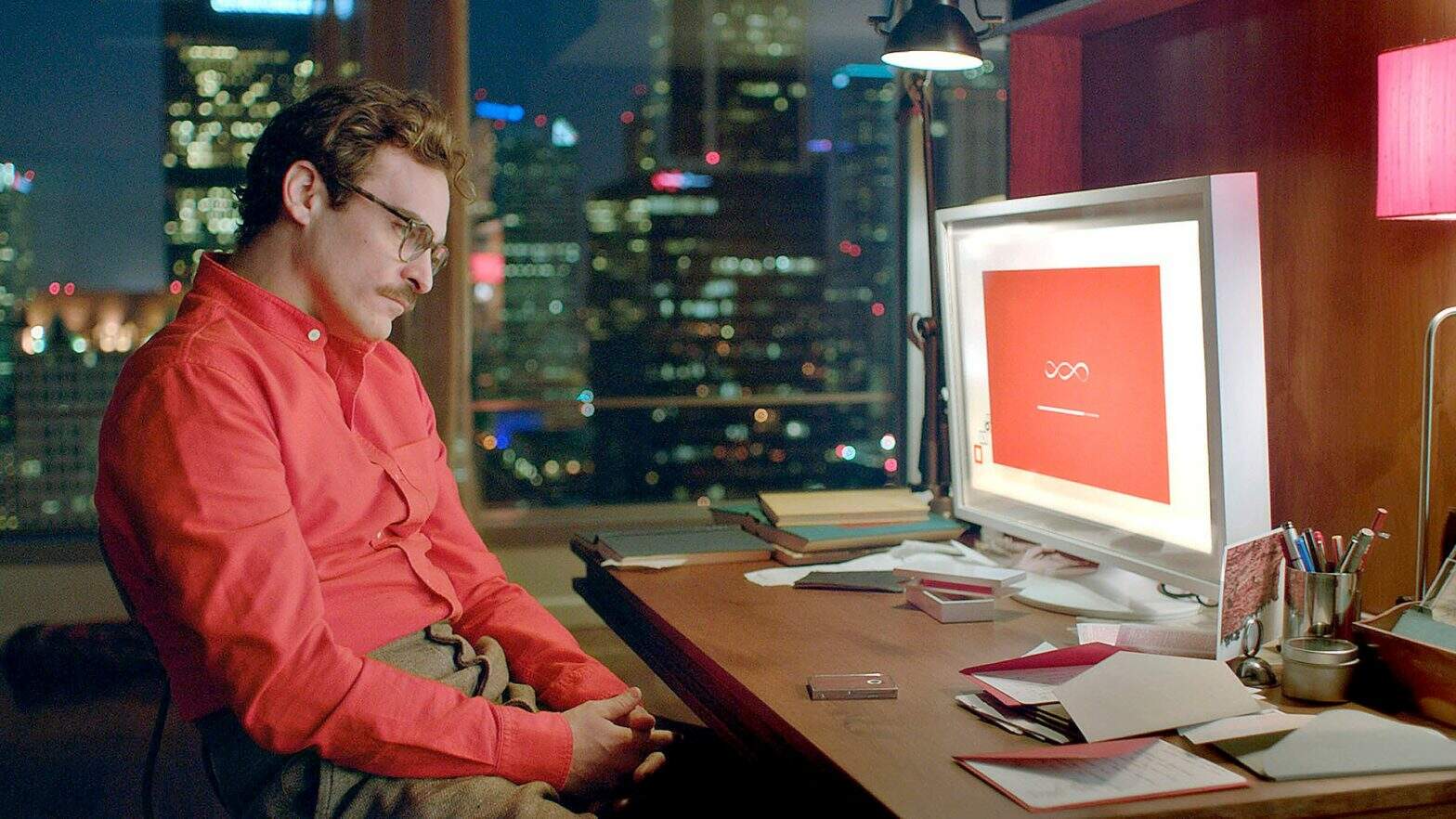

Retomando rapidamente a estória, o filme gira em torno do personagem Theodore, interpretado pelo igualmente melancólico Joaquin Phoenix. Ele tenta superar o fim do seu casamento com Catherine, personagem interpretada por Rooney Mara (a propósito, companheira de Phoenix na “vida real”).

Eles terminaram porque Theodore teria deixado a sua esposa “só” no relacionamento. Nesse processo de luto, pelo qual atravessa, Theodore resolvera comprar uma sistema operacional de inteligência artificial, de nome Samantha, quem só aparece como voz. Aliás, a rouca e doce voz da Scarlett Johansson.

E é claro que esse relacionamento não poderia dar certo. E, não porque Samantha seria artificial demais, estando aquém das necessidades demasiadamente humanas de Theodore. O relacionamento estava fadado ao fracasso, não pela infra-humanidade de Samantha, quem não tem um corpo, mas justamente pelo seu caráter sobre-humano, presente nas suas muitas potencialidades de comunicação e de relacionamento.

Samantha podia falar com milhares de pessoas interessantes ao mesmo tempo, inclusive com outros sistemas operacionais, como ela, enquanto que, do outro lado, no mundo orgânico, finito e em tese limitado, Theodore não passava de um sujeito de classe média, com uma profissão no mínimo curiosa: escritor de cartas e bilhetes por encomenda. As pessoas terceirizavam suas mensagens de aniversário, Natal, amor, à uma empresa especializada, onde Theodore trabalhava.

O fracasso do casal Theodore-Samantha é o fracasso de qualquer casal: Her é uma metáfora sobre como nos relacionamos com a nossa fantasia do outro, com a ilusão que o outro pode nos oferecer. Com o que supomos que ele pode nos completar, como as fantasias da segurança afetiva, de acolhimento, da vida pequeno-burguesa num apartamento acolhedor, vendo filme francês antigo, fantasias também com segurança financeira, viagens, com uma família funcional, presente e amorosa, com os risos, leveza e cartas de amor escritas com sinceridade.

Samantha se desinteressou por Theodore. Ele é entediante mesmo. Melancólico demais, solitário demais. Afinal, é só mais uma pessoa no mundo, enquanto que Samantha era capaz de manter relações paralelas, simultaneamente, com milhares de pessoas, orgânicas ou não. Só que, durante o filme, quase nos esquecemos de nos atentarmos para algo muito importante: Samantha não existe. Theodore namora consigo mesmo o filme inteiro.

Mesmo na cena genial do sexo “a três”(cena na qual Blade Runner 2049 se inspirará depois, ao seu jeito), em que Samantha convence uma mulher jovem, uma pessoa humana orgânica, a ser seu corpo, interagindo sexualmente com Theodore, sob suas diretrizes, via um ponto, um fone no ouvindo desta mesma moça, é preciso lembrar que não tem “três” pessoas lá, naquela cena. Havia apenas Theodore e a moça que emprestara seu corpo à Samantha.

Contudo, quero ir mais longe. Ouso dizer que também não tem ninguém naquele quarto, da cena do sexo a três. Pois quase nos esquecemos que, em verdade, naquele quarto, de humanos, estavam só dois corpos, e muita narrativa. Muitos jogos de palavras, trocadilhos, encenação de troca de olhares, toques e ofegâncias. E desta cena algo é revelado sobre nossas vidas no “mundo real”, fora das telas: toda relação se dá na ilusão da magia da linguagem. No seu encanto cotidiano, na relação sexual possibilitada pela intermediação da linguagem, que fazem nossas fantasias (não há relação sexual, como disse Lacan).

Por essa cena, as noções de existência concreta, dura, correspondente ao mundo material, estão em xeque. Tudo o que é apresentado como orgânico, real, humano, no filme, está em dúvida sobre a sua realidade, especialmente quando comparada com a pretensa existência de Samantha. Não só o sistema operacional de inteligência artificial, mas também a ex-esposa de Theodore, Catherine, e mesmo o próprio “eu” de Theodore, para si, ficam sob dúvida sobre suas realidades.

Onde eles estão, senão na estória que contam pra si mesmos?

Somos estas identidades narradas para nós mesmos, imersos na linguagem, constituídos como sujeitos de e por meio da linguagem. O problema é que todo esse pós-estruturalismo, esse nominalismo relativista “pós-moderno”, de filosofia da linguagem contemporânea, encontram seus limites. Nós sofremos de verdade, psicossomatizamos nossas tristezas, nos lutos mal-elaborados. Dói muito. As lágrimas ardem de tão salgadas. Tudo é uma brincadeira de verdade.

O que importa dizer é que Theodore só supera o fim do relacionamento com sua ex-esposa quando percebe a ilusão dessa brincadeira de verdade, que é o amor. Quando percebe que repete os mesmos erros do seu relacionamento anterior, mas, agora, com Samantha, um software. Quando percebe que o amor é uma suposição. Mas uma suposição pragmática. O amor não existe, mas funciona como se estivesse no mundo real.

No fim das contas, Theodore nunca sofreu por ninguém, a não ser por ele mesmo. Pela sua própria autopiedade. Pela mentira, pela magia de suas memórias, pelo caráter mágico, performativo do dizer, das palavras, das promessas de amor, nem que seja pelo sistema operacional, quem sua ex-esposa também sempre o foi, assim como Samantha.

Nesse sentido, pela tomada de consciência da precariedade da linguagem, do déficit de realidade dos nossos “Eu te amo”, é que se pode entender o caráter velado, impossível, inalcançável, miserável, o banquete sem comida, como entendia Platão, que é o amor. E por meio desta consciência é que se pode amar.

A ex-esposa de Theodore, Catherine, pediu divórcio. Já fora embora. Restaram apenas suas memórias e a doce mentira que Theodore contava para si mesmo, todos os dias, sobre como eram felizes. Só que a mentira era mais “verdadeira” do que a verdadeira Catherine. Assim, Theodore só conseguiu seguir em frente quando percebera a metáfora do fictício amor, mas de efeitos muito verdadeiros, pela inteligência artificial que era Samantha, enquanto analogia do que vivera, antes, com Catherine.

Com a consciência dessa analogia, Theodore envia um e-mail. Deseja o melhor à Catherine. Envia amor porque está livre. Mas de si mesmo. Pronto para inventar um novo amor. E o filme termina, e talvez se possa torcer para não se esquecer da ficção, da ilusão do amor. É que o amor vela a verdade; esquece a lembrança pela memória do falso.

A verdade não vem toda, e amar seria isso mesmo, então: esse desencontro de “dar o que não se tem para quem não o quer”, como dizia Lacan. Mas mantido por uma ficção, uma ilusão da magia e do mistério da linguagem, como diz Agamben. Viver “como se” amássemos. Como se o amor fosse possível. Sabendo que não o é. Mas como se fosse. Fora disso, seria fora da linguagem. E aí já estaríamos falando de outra coisa, de algo não humano. Divino. De um amor puro. Real, e, portanto, insuportável.

Ricardo Evandro Martins é doutor em Direito e professor da Universidade Federal do Pará. Está no Instagram.