Entre o sagrado e o profano: ritos da rebeldia juvenil

A reflexão que nasce dos encontros entre um romance tido como pornográfico e os escritos sobre São Francisco de Assis

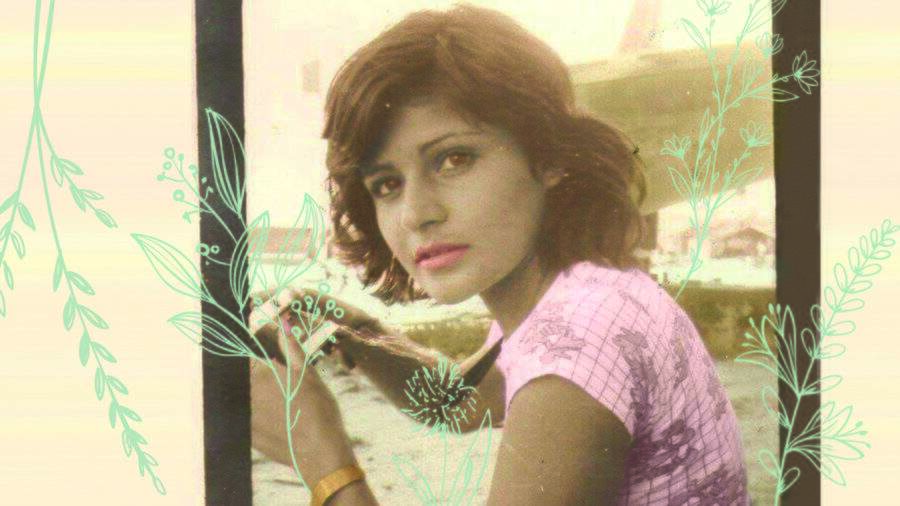

Glória Diógenes

gloriadiogenes@gmail.com

Profanar não significa abolir separações,

mas aprender a fazer delas um uso novo,

a brincar com elas.

(G. Agamben)

Lembro-me do impacto que tive ao ver, pela primeira vez, o filme de Zefirelli, Irmão sol, irmã lua. Um morador de Assis, da região italiana da Úmbria, no século XII, despe-se de roupas e riquezas e atravessa nu os muros da pequena cidade medieval. A leitora voraz da diversificada biblioteca do colégio das Irmãs Doroteias, que costumava dispensar a escolha de livros religiosos, passa a vasculhar escritos deixados sobre São Francisco.

A irmãzinha bibliotecária – que havia sugerido aos meus pais uma reprimenda por folhear escondida a novela escrita por D. H. Lawrence, O amante de Lady Chatterley – encheu-se de esperança por imaginar que ali se salvava uma alma perdida. Consegui, logo depois, o livro de Lawrence e o devorei em casa, intensificando o gosto pela contravenção.

Era jovem, mas pressentia estar diante de algo grande demais. A força da primeira frase de O Amante ativou a intrépida alma da menina Diógenes: “Vivemos numa época essencialmente trágica; por isso, nos recusamos a aceitá-la como tal”. O grande desastre aconteceu. Estamos entre as ruínas. Na altura, a dimensão do trágico não percorria os folhetins das mocinhas, os romances de final feliz.

Era 1973, anos de chumbo. Pairavam no Brasil os ventos do golpe e da repressão política. Escutava a notícia de um primo perseguido pelos militares, de gente torturada, desaparecida nos porões da ditadura. Pressentia, com meus poucos anos, que o mundo arrumado que me era mostrado ocultava uma face sombria. Censuras, palavras não ditas, “cuidado, ela está escutando”, foram revelando paredes de proteção.

Mas qual é a relação entre o intervalo em que a moça lê escondida algumas páginas do livro proibido e o momento em que requisita à freira obras sobre São Francisco? Uma súbita conversão? Mellors, o protagonista de Lawrence, é alguém que se esquiva da vida urbana.

Na condição de guarda-caça, abriga-se no bosque e repulsa as fumaças das indústrias e o frenesi das cidades. Há nele uma recusa, uma espécie de diáspora do emergente desenvolvimento. Exila-se da visão das chaminés fumarentas, do paf-paf das máquinas, do apito das locomotivas e do ranger dos vagões nos trilhos.

Comigo algo também se esgarçava. A família arregalava os olhos diante das súbitas mudanças da jovem moça. O compacto simples rodava o dia inteiro na vitrola – “apesar de você, amanhã há de ser outro dia.” Recordo-me de ter sido mandada à diretoria da escola por ter levantado a barra da farda, em rápidos alinhavos, para zanzar com as colegas nas ruas da cidade. Por ter entoado alto o hino nacional e gritado para a amiga Têmis, no cântico matinal: “olha aí, fala de você, “não temes quem te adora a própria morte”.” Por ter participado de fotos sensuais no banheiro da escola.

Na minha cabeça, misturar o imisturável, Lawrence e São Francisco, fazia todo o sentido. Lembro que passei a me perceber deslocada nas festas de família, nas conversas entre primas. Queria puxar assunto, contar que no mundo havia uma ferida, uma fenda que dava passagem para o que não revelam. Mirava o teto e o quarto rodava. A vida da mocinha burguesa, filha de deputado “da situação”, que frequentava as missas dominicais, havia sofrido um corte. Tornei-me, assumidamente, atrevida, arredia. Interpelavam: “como é que antes tão boazinha, dócil, ficou assim?” Respondia com o habitual silêncio da casa. Aprendi que não dizer pode facilitar a vida de outras verdades.

Por meio de gestos lentos, Francisco arremessa de seu sobrado pilhas de tecidos finos e mercadorias do pai, abastado comerciante local. Ignorei nos cabides as roupas de filha de deputado. Comprei vestidos artesanais, que, na verdade, eram camisolas de renda feitas de renascença na parte de cima e costuradas em tecido de algodão até os pés. O pequeno gesto provocou impertinências diárias.

Forçaram-me a usar anágua para amenizar a transparência. Celebrava o gosto de puxar a tal da anágua ao sair, já no portão da casa, e embrulhá-la na bolsa até voltar. Deixar mostrar passou a ser ato de liberdade. Invejei Leila Diniz e o seu elogio à descompostura no Pasquim. Logo namorei um rapaz que me falou de Marx, Engels, Lênin, Trotsky, contou da revolução, da mais-valia, da opressão do homem pelo homem. Vi com nitidez o meu primeiro mentor da insubordinação, o Francisco.

Assumiu o homem de Assis a nudez que marca o nascimento. Uma de suas biógrafas, Valerie Martin, diz que Francisco costumava repetir: “se possuímos algo, precisamos de armas que nos protejam”. Fora dos muros, que circundavam as cidades medievais, estavam os desvalidos, os leprosos, os indesejados, os párias. Nenhum havia mais nada a perder. Dirige-se Francisco a uma ruína abandonada. Diz não às hierarquias, profana ritos e opulências da igreja católica, aceita os ladrões como primeiros franciscanos, convoca o animal, a planta, a pedra, o sol, a lua, o vento, a água para assentarem-se em chão comum.

A dimensão trágica, os cataclismos alardeados por Lawrence, com o início do desenvolvimento industrial, subsistem na metáfora da vida de Francisco. “Quando vocês fizerem suas hortas com legumes e verduras, deixem um cantinho também para as irmãs ervas daninhas, elas têm o direito de existir”. Usuais classificações entre bem e mal entremeiam-se. Francisco antecipa-se. O visionário, o contemporâneo, o insurreto, o desapegado – o que dilui o peso da propriedade privada e o valor pelo que se tem.

Tal qual diz Herman Hesse, que também escreve sobre ele, para Francisco “o homem nada mais é que peregrino e hóspede efêmero nesta Terra, errando entre a vida e a morte sem jamais ter segurança de posse alguma”. Eu tinha apenas 15 para 16 anos. Sequer antevia que a literatura, a religião, o conhecimento das ciências, as revoluções eram (ainda são) mundos cindidos.

Talvez por tais razões, até hoje, dou pouca importância às divisões, às usuais classificações entre saberes. São Francisco foi alguém capaz de deixar um nome, um lugar, os privilégios, para criar um mundo entre escombros, sem patrões, sem um Deus acima dos homens e mulheres, sem armas e pedras de proteção.

Pobres povos do século XXI, aninhados na ideia de que cada um deve se armar, se bastar, proteger seus bens, conquistar mais e mais, se matar para viver. Quando recebíamos uma notícia sobre o estado de saúde do amigo saudoso Gilmar de Carvalho, ao final vinha a observação: “Gil é devoto, tem fé no poder das rezas, das energias e das vibrações positivas“. Serei devota? Enlaço-me às palavras de um Lawrence desencantado, enunciando que “já que não há caminhos fáceis à nossa frente, temos que viver, qual seja a extensão do desastre que se abata sobre nós.”

Misturo-me à Lawrence, abraço Francisco. No pêndulo de uma geminiana com ascendente em gêmeos, evoco a palavra que suspende. Devota dos que anunciam o grande desastre, dos que criam possibilidades afora os muros. Faço preces. Já se dizia que ninguém morre tão abandonado e solitário como um papa. Para além das muralhas, há gente.

O largo confinamento só caricatura o quão isolados vivemos. Ainda haverá tempo? Onde jazem os pedaços de uma imensa vida? Irmã noite, deixe-nos atravessar a sombra do dia que ainda não vemos. Irmão sol, plante em meus olhos, nos teus que percorrem esses traços, janelas de amanhãs. Entre andrajos, ervas daninhas, ruínas e lobos famintos, quem sabe se desenhe outro chão. Ancorado no coração da tragédia.

Glória Diógenes é antropóloga, doutora em Sociologia e professora da UFC. Está no Instagram.

PS: Ofereço este texto a todos os Franciscos que admiro, entre eles o Chico Mendes, o Chico Buarque, o Chico Science, o Chico César, o Chico da Silva, o Papa Francisco e o Francisquinho, meu neto-afilhado, que pouco convivi desde que nasceu, na distância do tempo que nos separa.