Medo da mistura com o outro: um vírus social

Outro vírus já nos acometia antes da pandemia, o do medo dos encontros – afinal, quão afastados vivemos dos olhos dos pobres e dos considerados malditos?

Glória Diógenes

gloriadiogenes@gmail.com

Eu te abraço rede, tu me soltas feixe

(Michel Serres)

Costumava aos sábados ir comer tilápia frita na beira do açude. Era início dos anos 80 e o município de Quixadá recebia sua primeira universidade e uma leva diversificada de professores chegados da capital. Pegava o ônibus da Empresa Redenção, atravessava a estrada do algodão e chegava à terra dos monólitos. Muitos estudantes vinham das cercanias da cidade, de fazendas, ou de povoados distantes. Recordo que a mãe de uma aluna tinha uma espécie de vendinha mais afastada da sede, na direção do açude Cedro. A bodeguinha era na janela, a chapa que fritava os peixes assentava-se sobre uma pedra à beira d’água. Tudo feito ao mesmo tempo. Acocorada, lavando roupas, a dona dizia – “mulher tem que ser esperta, é um olho no peixe e o outro no gato”. Praguejava contra a carestia, dizia mal dos homens e de sua natureza bruta. Esfregava as roupas nas pedras, o sabão descendo pelas pernas. Falava, levantando o olhar. “Cumade, tenho onze filhos, mas tô pensando em ter mais um, é que filho de pobre tem que ter serventia, quem vai pegar a bicicleta e ir até o mercantil comprar mistura?”

Costumava escutar a mesma palavra com outra conotação. Lembro das tantas vezes que era impedida, quando adolescente, de frequentar certos lugares em Fortaleza por serem considerados misturados. Burlar essa regra, cruzar linhas de segregação, trazia o gosto bom da rebeldia. A cumade de Quixadá, as tantas mulheres que escutei no Lagamar, nas reuniões das Comunidades Eclesiais de Base, com o Padre Manfredo Oliveira, o burburinho das rifas com a finalidade de se conseguir recursos para alguma obra coletiva, as conversas de fim de tarde cerziam vizinhanças. Uma delas me segredou – fia, aprendi a enfrentar governador, a lutar sem medo pela moradia, só não encontrei jeito de saber é como se deixa marido. Ríamos juntas. Comentei – também tô aprendendo, mulher. Sentadas na coxia das calçadas, ouvia sobre o corre-corre com os filhos, a peleja da lida diária, o se virar para ampliar o orçamento doméstico, o malabarismo para estar nos movimentos e a exaustão ao final do dia. Por vezes, trocávamos olhares em sintonia.

No Morro Santa Terezinha, na vizinhança diária de meninos e meninas cumprindo medidas socioeducativas do Projeto Enxame, entre os considerados alunos-problema, ovelhas-negras da família, escutava atenta crônicas poéticas que emergiam nas oficinas da palavra, em rimas e raps. Certa vez, transpus os portões de um espaço de privação de liberdade e lá conheci um jovem que me revelou o sonho de se tornar radialista. Seus olhos brilhavam na direção da minha escuta. Por meio de uma fala carregada de gírias, respondida por mim com gírias também, ouvi um comentário curioso – Glória, tu é malaca, entende a língua dos marginais, dos que ninguém quer ouvir. Depois, ocorreu algo parecido. Um integrante de uma galera denominada Fanáticos Irreverentes Executando Loucuras (Fiel), durante uma tarde no Pirambu, após confidenciar contumazes violências sofridas pelo padrasto, diante de minhas lágrimas não seguradas, disse para o grupo – ela é limpeza. Poderia enumerar infindáveis narrativas marcadas pelo fascínio da mistura, dos encontros, pelo gosto de estar fora de territórios de renda, de raça, das geografias da vida cotidiana. Histórias outras atravessam o tempo das ondulações entre proximidades e distâncias.

O poema de Charles Baudelaire, Os olhos dos pobres, descreve uma cena de amor-desamor. Um casal acomoda-se em um novo café, de frente a um Bulevar de Paris. Na suposta privacidade do enlevo amoroso, sentados um diante do outro, avistam uma família vestida com andrajos. O narrador, diante da miséria da família dos olhos, se intimida com a fartura à mesa, com o glamour do lugar diante da destituição ali posta. Mira a namorada, comovido com o que vê e é de pronto surpreendido: “essas pessoas de olhos esbugalhados são insuportáveis! Você não poderia pedir ao gerente que os afastasse daqui?” Subitamente, estilhaça-se a aura de inocência. O temor da mistura instala-se no devaneio do olhar amoroso.

Em 1998, li de Georges Duby o livro Na pista dos nossos medos, do ano 1000 ao 2000, e um deles me chamou a atenção: o das epidemias. Lembro que diante dos demais, o da miséria, o da violência, o medo do outro, fiquei na época acreditando, ou querendo acreditar, que as pandemias, da forma em que foram vividas, estariam superadas nos séculos subsequentes. Ledo engano. Eis que ela volta, tão cruel e avassaladora quanto o choque terrível da peste de 1348, quando um terço da população desaparece subitamente e, como ressalta Duby, trazendo consequências sociais e psicológicas gigantescas. Conta ele que nessa ocasião houve um desencadeamento da violência contra os que apareciam como porta-vozes de um deus vingativo, que fustigava suas criaturas. A exaltação de uma entidade que pune, travestido de homem, auto elevando-se à condição de mito, continua a proclamar o horror em pleno século XXI.

A pandemia da Covid-19, semelhante à da varíola, da peste negra, da tuberculose e, mais recentemente da Aids, promove o medo da doença, do doente, assim como a premência de afastar-se, de afastá-lo. Tal qual hoje estamos. Protege-se, necessariamente, da ameaça das misturas; esquiva-se diante do medo do outro, do risco do contágio. Urge pensar. Essa paisagem planetária de contaminação, seria apenas resultado de eventos isolados, causados por mero experimento humano e animal? Outro vírus nos acomete. Quão afastados vivemos dos olhos dos pobres, dos encarcerados, dos considerados malditos, dos seres de olhos esbugalhados? Aquários de si multiplicam-se em paredes de proteção. A energia anárquica do terror experimenta seu ponto alto: medo, medo, medo, cada qual com medo – como canta Belchior, em Na hora do almoço.

As mortes da pandemia não acolhem separações. Todos são morríveis. Alguns mais que outros marcados pela fome, pelo estigma da cor, pelo esquecimento.

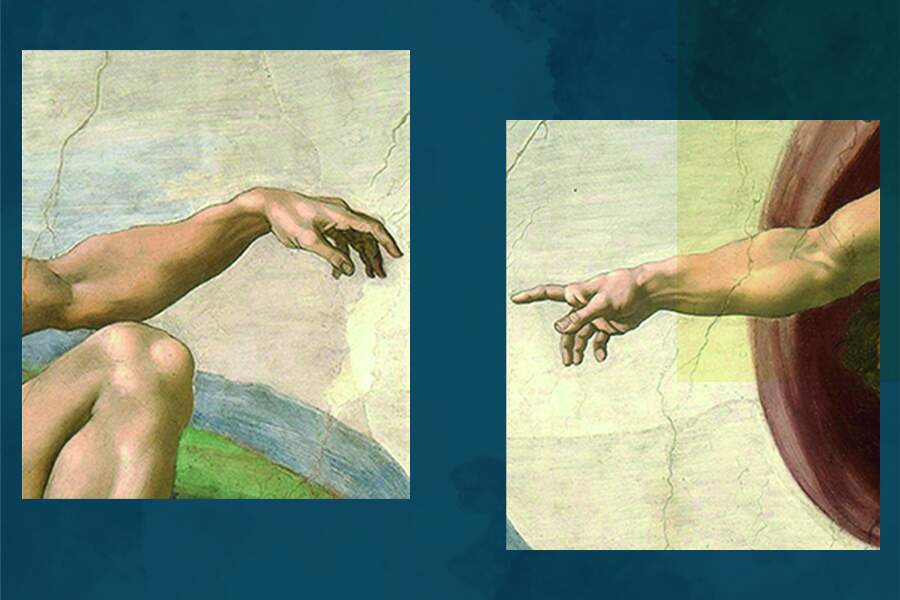

Resta crer que a lição chegou para cada um, ou para alguns. Entre paredes de isolamento se pode instaurar novas mestiçagens, novas insurreições. Senha: acolher atravessamentos. Conter variantes do individualismo em mutação. Ter a astúcia de trazer para o agora a pulsação do depois. Por enquanto, indignar-se diante de telas e teclas. Guardar corpo para depois. Nunca se falou tanto da vontade de dar e receber abraços. Queixa-se da nostalgia do não vivido. Do gosto de atravessar a cidade, de ser sacudido pelo alarido do tráfego, de se deixar navegar pelo vai-e-vem das ruas. Que possa logo ser assim. Sentar-se na esquina, deliciar-se com um espeto de churrasquinho com gosto de fumaça, cantarolar a música ao vivo, puxar conversa com estranhos. Ei, você que passa, vê que te olho? Estás a me ver? Tenho fome. Saudade de rir, abestadamente! De gritar bem alto – Fora tudo que diminui a vida! Eles nãoooo! De conspirar manifestações. Entre braços e abraços. De misturar-me até ser dez, até ser mil, até ser eu.

Glória Diógenes é doutora em Sociologia e professora da UFC. Está no Instagram.