O enigma da beleza feminina

O elogio à minha aparência, que costumo citar de forma mais cabotina, foi feito por uma de minhas melhores amigas. Ela tem o hábito de me chamar de Anna Karenina, porque diz que me pareço com a descrição física que Tolstói faz da protagonista daquele que, em minha opinião – e na de Orhan Pamuk –, é o romance mais perfeito já escrito.

O escritor russo evoca uma Anna subversiva e muito poderosa em sua imagem. Diz ele: “[…] não estava vestida de lilás, como tanto teria desejado Kitty. Uma toalete de veludo preto, muito decotada, desnudava-lhe os ombros esculturais, que lembravam velho marfim, assim como o colo e os braços roliços, de pulsos finos. Rendas de Veneza lhe guarneciam o tecido. Nos cabelos negros, sem postiços, ostentava uma grinalda de amores perfeitos, combinando com outra que lhe adornava a fita preta do cinto, rematada por rendas brancas. Em volta do pescoço bem torneado, brilhava um fio de pérolas”.

Parece ótimo, não é? Que Tolstói é um mestre na arte de descrever, ninguém duvida. O que me interessa reter, como tema de investigação deste artigo, é a ênfase na beleza de Anna, que me envaidece pela comparação.

O que complexifica a minha vaidade pessoal é que a exigência em torno de beleza feminina é um problema político de grandes proporções. Provavelmente o livro mais canônico a debater o assunto é O mito da beleza, de Naomi Wolf.

Hoje se sabe que a obra falha em discutir os laços entre padrões de beleza e racismo. Sabe-se também que Wolf deu uma guinada conservadora que atualmente a torna praticamente irreconhecível do ponto de vista discursivo. Mas, nos anos 90, ainda em idade universitária, a autora detectava que a cobrança em torno de uma certa beleza feminina era uma poderosa ferramenta de controle social.

Wolf entende que o mito da beleza, com suas prescrições, é um sedativo político que cria uma população passivamente insana e, por isso, controlável. Se você passa tempo integral pensando e gastando dinheiro com a própria aparência, diminuem suas possibilidades de instrução formal e, mais importante, revolução social.

Fazer este tipo de diagnóstico de grande fôlego é mesmo o trabalho de analistas políticos como Wolf. No entanto, nutro um interesse particular pelas zonas cinzentas em que este tipo de análise revela nuances, matizes, contradições. Talvez seja o hábito de antropóloga, afeita ao detalhe. Por isso, gostaria de enfrentar a questão da beleza feminina a partir da coisa mais próxima da vida, a literatura.

Desejo me voltar, junto ao leitor, ao que algumas grandes escritoras disseram sobre beleza feminina. Este me parece um exercício útil, porque são mulheres – expostas, portanto, ao mito da beleza.

Mas mulheres que se dedicaram ao ofício da literatura, justo o tipo de atividade que esse amortecimento psíquico visa combater. E que, fazendo boa literatura, não colocam as suas personagens a serviço de lealdades políticas, mas da possibilidade de contar bem uma história.

Beleza feminina na literatura

Gostaria de começar com aquela que é minha rockstar literária favorita: Donna Tartt. Vencedora do Pulitzer, impecavelmente bem vestida, Tartt tem o hábito de se eclipsar por algum tempo para depois reaparecer com um calhamaço na bandeja, pronto para servir.

Meu livro favorito da escritora se chama A história secreta, que, de tão bem escrito, me fez compreender o conceito kantiano de sublime. Trata-se da história de um seleto grupo de estudantes de grego que decide recriar as orgias dionisíacas da Antiguidade.

O professor que os lidera, em dado momento, pergunta a eles o que é beleza. Um dos estudantes responde que beleza é terror.

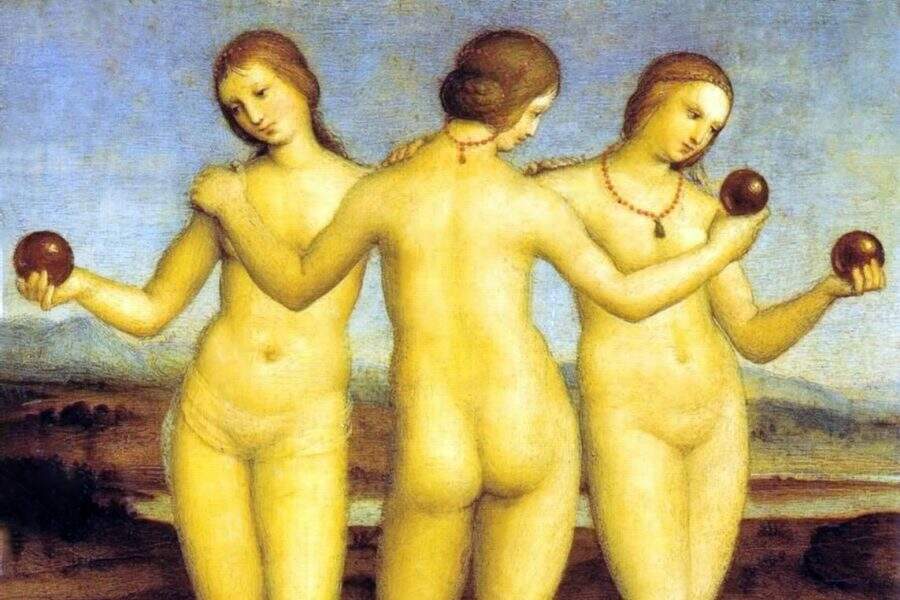

O professor responde “Muito bem. A beleza raramente é suave ou reconfortante. Pelo contrário. A verdadeira beleza sempre nos assusta”. Trata-se de um conceito muito grego e muito antigo, identificável, por exemplo, na Ilíada, em Palas Atena e o resplendor de seus olhos terríveis. Tartt resgata uma noção de beleza brutal em seus contornos, diferente da beleza apequenada e submissa sugerida para o controle subjetivo das mulheres.

Outro giro em relação à beleza feminina é identificável na obra semiautobiográfica de Chimamanda Adichie, intitulada Americanah. O livro narra a história de Ifemelu, uma estudante nigeriana que passa a frequentar uma universidade nos Estados Unidos e se depara, neste lugar de estrangeira, com os variados choques de linguagem cultural entre os dois países e com as questões de raça, gênero e identidade que habitam este espaço de fronteira.

Um dos marcos da narrativa se dá quando Ifemelu decide realizar a chamada transição capilar, momento em que deixa o cabelo crespo natural crescer sem intervenção química. Ela se junta a uma comunidade de mulheres negras na Internet, que não só ensinam os melhores procedimentos de tratamento para passar pela transição, como também se apoiam mutuamente nesta, que é uma redescoberta significativa a respeito da relação com o corpo negro e a autoestima. Um cabelo, neste caso, não é apenas um cabelo. É uma afirmação.

A última obra que gostaria de retomar se chama Eu amo Dick – um jogo de palavras interessante com o significado em inglês da palavra dick –, que, só recentemente, recebeu tradução pela editora Todavia. Trata-se de um híbrido de ensaio, memória, meditação filosófica e antropológica e declaração obcecada de amor. Narrado por Chris Kraus, o livro põe-se em andamento no momento em que a autora, casada há muitos anos em uma relação celibatária com um especialista em Proust, apaixona-se pelo professor universitário Dick.

Inicia-se uma trama em que Kraus passa a perseguir um Dick criado em sua fantasia por meio de cartas e telefonemas.

Em dado momento, para meu espanto como leitora, Kraus afirma que sabe ser uma mulher chata, feia, uma chaga anoréxica.

Eu jamais vira uma mulher se posicionar desta forma em texto, nem tampouco implorar tão abertamente por amor e atenção. E, o que torna tudo mais interessante, ler Kraus é ler uma autora absurdamente erudita, versada em artes, filosofia, ciências humanas, literatura, que, do relato de sua perseguição, acaba por nos entregar o experimento de uma espécie de hermenêutica amorosa.

Autopercepção

Minha psicanalista certa vez me contou que atendia em seu consultório mulheres espantosamente belas, que se consideravam horrorosas e padeciam de um sofrimento intenso em função disto. Fazendo a tese de doutorado, eu mesma me pus a entrevistar mulheres autodeclaradas feministas que, muitas vezes, me confessaram em entrevista que não haviam atravessado esta fronteira de emancipação pessoal, a de uma relação apaziguada com a própria aparência.

De modo análogo às minhas interlocutoras, quando algum setor da minha vida desanda, a autopercepção de minha imagem é a primeira a acusar o golpe e sofro me sentindo feia. Ao mesmo tempo, me relacionei com um homem que certa vez me contou, orgulhoso, que uma de suas colegas havia me visto estudando em uma cafeteria e dissera a ele que eu era linda, que parecia uma pintura. Este é apenas um exemplo em que me enxergar como uma mulher bonita foi motivo de alegria e valor para os meus amores.

Por tudo o que foi dito, tenho a impressão de que a beleza feminina habita uma espécie de nó górdio que, de um lado, repuxa mulheres que sofrem na tentativa de se adequar a uma beleza padrão e, de outro, opõe aquelas que acreditam que este é um dispositivo que precisa ser reapropriado e distribuído a partir de representações mais amplas e abundantes. Há, ainda, pelo menos uma terceira margem do rio, a de mulheres que consideram que a preocupação em torno da beleza feminina deveria ser abolida, porque não é função das mulheres serem decorativas.

Foi proposital a minha decisão de abordar este tema predominantemente por meio da literatura, que se presta muito pouco a oferecer respostas prontas – ao menos quando é boa literatura. Eu não tenho as respostas. O que sei é que o tema da beleza feminina continua a fazer barulho e transversalizar as experiências de sofrimento e de amor mesmo entre as mulheres mais progressistas.

Também sei que, em 27 anos, nunca ouvi de mulher alguma, seja qual fosse seu aspecto, que se sentia bonita e estava satisfeita com a própria aparência, um dado que não acho pouco grave. Por toda parte, ao longo da história humana, temos registros da busca pela beleza – esta parece ser uma de nossas pulsões mais primordiais.

No entanto, acho que precisamos nos preocupar quando esta busca se coloca a serviço de torturar uma parcela inteira da humanidade. Sobretudo porque penso que o feio, o grotesco, o disforme comunica mensagens importantes, que ainda não assimilamos, sobre compaixão, rebeldia e solidariedade. Talvez a pergunta de fundo deste texto, a que verdadeiramente me inquieta, seja: o que aconteceria com o mundo, com o nosso olhar, com a nossa forma de viver, se as mulheres decidissem que podem falar a partir da feiura?