Efêmeros possíveis (ou possíveis efêmeros)

Carrego um pincel marcador na bolsa. Um “canetão”, como há pouco soube chamarem, um “pincel de quadro”, como gosto de chamar. Junto às chaves, à carteira azul e ao pequeno frasco de álcool em gel, ele passa de uma bolsa à outra. Mudam os batons e os livros que os acompanham, além do forro da cavidade que ocupam, mas aqueles compõem um pequeno, e quase completamente previsível, conjunto de invariáveis.

O pincel. Antes dele, outros: seguiram-se um de tinta verde, um de tinta vermelha, um de tinta preta. Usava-os (ou andava com eles) até que não fossem mais usáveis — o que acontecia mais pela fragilidade da sua ponta de feltro do que pela frequência de uso. Relembro-os ao encontrar as marcas que deixaram (mesmo que elas, agora, existam desaparecidas ou apenas em fotografias). Percebo que as superfícies tocadas por esses pincéis nunca foram as de quadros brancos.

Esse, o que está aqui na bolsa, veio em um estojo de quatro cores. Numa dessas livrarias de shopping, o levei ao caixa junto a um livro cuja capa dizia “já não me sinto só”. Preto, rosa, azul e branco no papel. Um rosto. A tinta o atravessa e faz dele subir um cheiro forte. Foi o bastante para imaginá-la melhor acolhida em contato com outras matérias. Na bolsa, não havia pincel há algum tempo.

Parece que julho aconteceu há dois anos. Cinco dias para acabar o mês, uma manhã de domingo. O branco grosso do poste, mais branco ainda sob o sol das dez, se fazia notar de longe. O desespero da alvura subia-lhe o tronco como se fosse cal branca. Havia ninguém, a uma distância que meus olhos pudessem alcançar, na rua — embora isso não elimine a sensação difusa de sentir-me observada por olhares que não posso ver. Sobretudo nas esquinas. E vestindo calças em estampa de zebra azul (o que, imagino, deixa qualquer corpo num encontro entre duas ruas ainda menos ignorável).

Li em Walter Benjamin algo como “achar palavras para aquilo que se tem diante dos olhos — quão difícil pode ser isso!”. Quão difícil pode ser, também, fazê-las surgir em traços gráficos diante dos olhos no momento preciso da oportunidade. Com o marcador na mão, faltam-me palavras, não sei o que dizer (como quando lembramos e formulamos perfeitos argumentos apenas depois de cessada a discussão). Se não desisto, escrevo, e só.

A escrita deixada parece importar tão menos do que o gesto de escrever que, não raro, esqueço-me do que escrevi. Alguma frase feita, algum clichê de um repertório que de repente se revela exíguo, algo que escutei mais cedo, um meme do momento, algo que poderia ter sido qualquer outra coisa. E há frases e palavras das quais nos emprestamos, nas quais nos agarramos, que dizem de um tempo de nós; de um nós que fomos ou estamos sendo. Tive algumas dessas e, no esforço de resgatá-las, me pergunto por que elas não têm emergido aos dedos ultimamente.

Possíveis, uma dessas palavras em que me repito. Assim, no plural. No dicionário, possível é algo para o qual há permissão, mas é também o que pode ser ou se realizar. Continuo a achar potente pensar nas potencialidades do mundo (ou, mais simplesmente, dos nossos fazeres e existências), em tudo aquilo que pode ser, vir a ser, tornar-se, se já existe, latente, no nosso imaginar. Pensar numa vida que segue por um encadeamento de talvezes, como o faz o caçador ao ler um caminho em pistas aparentemente negligenciáveis e através desses indícios remontar a realidades não diretamente experimentáveis, ou ainda não experimentáveis, como diz o historiador Carlo Ginzburg. Através dessa aposta, algo se abre — como um caminho.

Encontro palavras, outras palavras, riscadas nas superfícies urbanas. Seguir essas imagens, já há algum tempo, tornou-se, para mim, perscrutar os possíveis da cidade — não como aquilo para o qual há permissão, mas justamente aquilo que parecia impossível, tornado possível por teimosia. As imagens que encontramos quando parece que tudo o que há para ver é a escuridão dos tempos ou a luz ofuscante do que se anuncia como espetáculo são como um testemunho de que há caminhos outros sendo (e a serem) trilhados. Parecem abrir possibilidades outras à vida na e da cidade, tanto para aqueles que as criam como para os que as encontram, ao fazer-se ver nesse espaço intersticial e intermitente das aberturas. Pequenos gestos de cidades imaginadas, desejadas, inventadas.

Uma cumplicidade vai sendo tecida entre mim e a cidade que com paciência me convoca. Ou entre mim e os ninguéns e alguéns de quem pouco sei, mas que piscam a mim nos rastros que guardam seus gestos, e me mostram, para além do que dizem, ser possível escrever (n)essa cidade.

Possível. Não sei bem por que eu precisava tanto dessa palavra, se pra mim as coisas sempre pareceram tão possíveis: que impossibilidades se impõem à existência (aos desejos) de uma mulher branca de classe média? Se importa a capacidade de mover-se, a mim, a cidade nunca se apresentou impossível: que sanções, que interdições, que fronteiras invisíveis se colocam aos meus movimentos? Que restrições às possibilidades de locomoção e permanência? Que espaços urbanos e práticas de cidade, mesmo numa reduzida geografia das (possibilidades das) cidades das mulheres, se constituem como impossibilidade para mim?

Mas uma cidade percebida assim, ingenuamente possível, não é já uma cidade impossível?

Me pergunto se me abri a essa palavra e dela me servi para perceber, dentre tantos possíveis, aqueles ainda não evidentes. E agora vejo como qualquer ideia de um possível que preexista é traiçoeira.

Falamos em produzir coisas, cidades, nós mesmos dentro de um campo de possíveis, ou também de produzir possíveis? Não estamos tentando pensar também na criação de bifurcações e vias de través, de desequilíbrios e engendramentos, de dobras e redobras nas possibilidades de existência? O que ganha existência, o que vem a ser, fora do fixar de um “ser” que os autorize?

O possível é abertura, tendo algo, assim, também do impossível: da fenda que se abre no impensável e impraticável e o torna… possível. Como quando Jorge Luís Borges conta, sobre a biblioteca de Babel, que “basta que um livro seja possível para que exista”, trata-se, também, do imaginar. É a descoberta ou a operação de um furo, um rasgo, uma linha de fuga onde acreditávamos estar tudo dado (ou todas as possibilidades já abertas). Coisas tornadas possíveis. E isso, esse movimento de abertura, vale para a cidade que habitamos, como para nós mesmos. Pequenos e ligeiros indícios do que pode ser.

Gastei essa palavra. Dela não quis sinônimos. Digitei, escrevi, risquei, cortei as linhas de contorno de suas letras. A ela dei corpo em distintas superfícies. Acompanhei-as de outras palavras que também aguentam minha necessidade delas. Levei-a pra passear.

Se eu já entendia que escrever na cidade é escrever a cidade, nesse instante, às nove e trinta e seis dessa sexta-feira de setembro, percebo que esse é um gesto também de escrever-se. É óbvio.

Sem a categoria do possível, o que desmorona em nós?

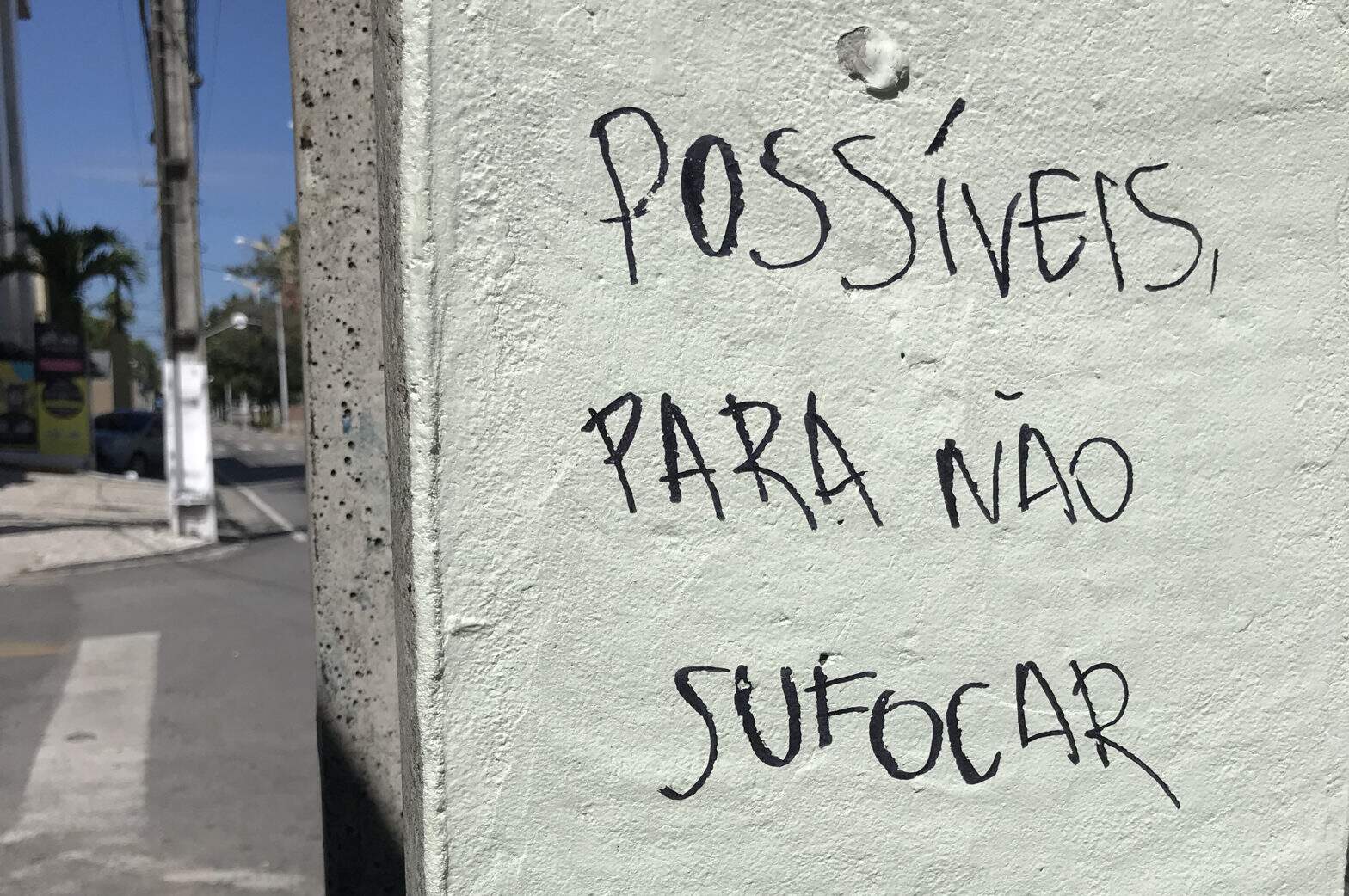

“Possíveis, para não sufocar”.

Preto no branco grosso do poste.

Essa frase, que há anos anotei nas páginas de um caderno e desde então não mais larguei, se tornou tão minha que esqueci que veio das páginas de um livro de filosofia.

Esqueço o que escrevi — às vezes, que escrevi — como uma aposta no acaso.

Deixo ali a imagem talvez para também me deixar reencontrar e ser reencontrada por ela quando dela já tiver esquecido.

Oito dias depois, uma segunda-feira. Um nova demão de um branco mais acinzentado secou enquanto ainda escorria sobre o anterior. A fronteira de encontro entre as camadas deixa indiscutível que algo aconteceu ali. O gesto do pintor foi certeiro: mirou no que maculava o poste e, certo de eliminar a sujeira, interrompeu o curso do rolo de tinta ali mesmo e deixou o novo branco seguir em fiapos até o chão. O cartaz “Trago seu amor de volta” brota rapidamente, arrematando o que se espera de um poste asseado. Eficiente, sobrepõe mais uma camada à metade alva do poste, e ainda cobre um “Salve o SUS” azul sobre o concreto.

“Possíveis, para não sufocar” sufocado. O que some, quando (não) encontrado, grita o invisível aos meus olhos. Se me detenho um pouco mais, percebo que aqueles traços antes pretos ainda emitem fracos sinais: um vulto amarelado, imagem fantasmática, talvez visível somente para quem, sabendo o que desapareceu, com o olhar escava o novo em busca do soterrado.

O pincel marcador, essa coisa banal, inofensiva, de pouca sedução. Desobrigado da mania de grandeza das nossas cidades e da ânsia de permanência dos nossos corpos. Marcador de tinta permanente que, nas minhas mãos, tem a sina e o gosto da marcas efêmeras. Na bolsa, segue a me fazer companhia silenciosa, como uma dessas ferramentas acusatórias do meu desejo de desaterrar, na cidade e em mim, mínimos possíveis.