Caixas e baús para guardar mulheres

Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la.

Em cofre não se guarda coisa alguma.

Em cofre perde-se a coisa à vista.

Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por

admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado.

Antônio Cícero

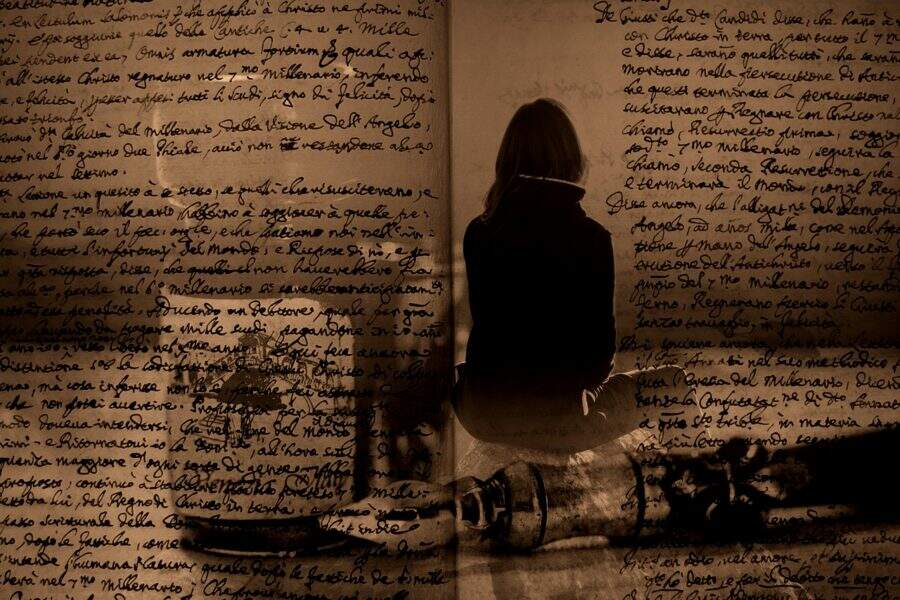

Há algumas semanas eu me encontrava às voltas com a atividade ingrata de reunir, reler e editar meus poemas para formar um livro. A tarefa me parecia excruciante: era preciso que, diante da desordem que costuma ser própria dos processos criativos, eu produzisse uma amálgama de seleção, coesão e coerência. Isto implicava lidar com superfícies variadas. Havia escritos em notas no celular, diários, folhas soltas, guardanapos de papel. Um dia, irritada, com vontade de desistir da empreitada e devolver o material ao ostracismo, comentei sobre processo a que vinha me dedicando – um processo que me parecia quase arqueológico – com minha amiga pessoal e artista visual, Roberta Damasceno. Ela me recomendou que assistisse ao documentário intitulado Finding Vivian Maier. Segundo ela, o filme me ajudaria a pensar sobre arte entocada em caixas. Foi o que fiz.

Trata-se de uma história em tudo impressionante. Vivian Maier trabalhou, durante quase toda a vida, como babá de crianças em Nova York. Muito tímida e muito reservada, ela tinha tendências à compulsão acumulatória – especialmente de manchetes de jornais que traziam notícias chocantes –, um sotaque francês cuja origem era difícil de precisar e um temperamento taciturno que, por vezes, poderia se tornar colérico sem prévio aviso. Maier nunca se casou e a forma como falava de homens, com temor e repulsa, dava indícios de que sofrera abuso sexual. Não teve filhos e viveu como morreu: no anonimato. Até que John Maloof, anos após sua morte, acidentalmente esbarrou com sua história.

Maloof tinha o hábito de participar de grandes e pequenos leilões em busca de tesouros que passariam despercebidos como quinquilharias. Um dia, adquiriu uma caixa de negativos. Eram fotografias tiradas por Maier. Quando as revelou, tomou um impacto. Eram fotografias em preto em branco, carregadas de uma forte sensibilidade e um apurado olhar artístico sobre pessoas, paisagens e animais circulando pelas ruas de Nova York. Maloof se lançou em uma investigação com ares sherlockianos para descobrir mais sobre os retratos, e seu percurso desembocou em um acervo não de centenas, mas de milhares de negativos de fotos tiradas por Maier ao longo da vida e nunca reveladas. A câmera que a artista usava era uma rolleiflex, uma máquina mais branda, quanto ao gesto fotográfico, para o retratista acanhado, como era o caso de Vivian. Pendurada no pescoço por uma alça, a rolleiflex possui visor localizado em seu topo, de modo que o fotógrafo precisa olhar para baixo e não para frente, ao capturar a imagem.

As fotos continham muitas camadas de complexidade. Eram, ao mesmo tempo, ternas e melancólicas. Retratavam afeto e solidão. Sofisticação e pobreza. Alegria e desamparo. De seu lugar de observadora quieta, Vivian desenvolveu uma forma de olhar o mundo que foi, conforme seus retratos demonstram, bela e aguçada. Quando Maloof trouxe as fotografias ao público em exposições e galerias virtuais, centenas de pessoas se comoveram e se apaixonaram pelo trabalho de Maier. Ela não sabia quanta gente iria tocar. Não viveu para ver a emoção que as fotografias que produziu com tanto esmero, quanto sigilo iria produzir.

Esta me lembrou de outra história frustrante sobre caixas, baús e esconderijos. Trata-se da que compõe a biografia da poeta Emily Dickinson. Embora Dickinson tenha construído redes de afeto e solidariedade significativas enquanto viveu, nunca foi seriamente publicada. Certa vez, entregou um pequeno conjunto de poemas a um crítico, com uma única inquietação anotada em um bilhete: ela queria saber se sua palavra respirava. A recepção não foi entusiasmada e Dickinson se recolheu. Nunca viajou. Também jamais se casou, ou teve filhos. Ao que tudo indica, foi apaixonada por sua cunhada Susan, um amor silencioso e interditado.

Foi Susan quem, após a morte de Dickinson, abriu seus baús e se deparou com milhares de versos meticulosamente acumulados. Resultado de uma disciplina de vida inteira como poeta. Foi a mesma Susan quem se encarregou de publicar os poemas de Dickinson e a língua inglesa nunca mais foi a mesma: os experimentos ousados e inovadores que a poeta fez com a linguagem influenciariam a literatura de gerações de escritores posteriores. Além disso, chama a atenção o fato de Dickinson, mesmo sem ter saído jamais de sua casa, ou tido a oportunidade de viver com liberdade seu amor, escreveu uma poesia vibrante e vertiginosa sobre paixão, morte, êxtase, vulcões que ela nunca viu. Anos depois, Anne Carson, uma das maiores escritoras de língua inglesa vivas, homenagearia Dickinson, colocando seu protagonista Gerião para fotografar vulcões em homenagem póstuma para a poeta. Dickinson também não testemunhou nada disto.

Há, é evidente, uma série de mitos e arquétipos envolvendo mulheres e caixas na cultura ocidental. O mais conhecido, sem dúvidas, é o de Pandora, que comete o pecado feminino imperdoável da curiosidade e abre a caixa com a qual foi presenteada pelos deuses, libertando assim todos os males do mundo, que recaíram como suplício para a humanidade. Mas há também a caixa especialmente concebida pela Rainha Má, para guardar o coração arrancado de Branca de Neve, um coração puro e bom, que a distinguia como a mais bela do reino. Também é conhecida a imagem de pequenas bailarinas de plástico, presas pelos pés por ímãs, levantando e rodopiando cambaleantes em caixinhas de música.

Não possuo nenhum tipo de inclinação especial por ser fechada dentro de uma caixa, ainda que seja uma do tipo ricamente adornado. Mesmo tendo apenas 1,60 de altura, intuo facilmente que não poderia esticar as pernas. Que meus movimentos ficariam restringidos. Que eu estaria no escuro. Que eu estaria sozinha. Mesmo os baús contendo tesouros perdidos precisam ser abertos para que seu conteúdo se inaugure. Nos baús de Dickinson foi encontrado o seguinte poema:

I’m Nobody! Who are you?

Are you – Nobody – too?

Then there’s a pair of us!

Don’t tell! they’d advertise – you know!

How dreary – to be – Somebody!

How public – like a Frog –

To tell one’s name – the livelong June –

To an admiring Bog!

Nem em muitas vidas eu teria a competência necessária para traduzir um poema como esse. Por sorte, um dos melhores tradutores do país, Adalberto Müller, se encarregou da tarefa. Ele fez o seguinte:

Eu sou Ninguém! Você é Quem?

Você – é Ninguém – também?

Então somos um par!

Não conta! Podem te expulsar!

Que chato – ser – Alguém –

Se mostrando – como o Sapo –

Na beira do Brejo –

Sempre com o mesmo papo –

Me agrada a ideia de ser Ninguém. Autoria e autoridade muitas vezes são tratadas como sinônimos e, em se tratando de arte, são sinônimos infelizes. Recordo do que diz Joni Mitchell: “Você esquece quem sou quando canto, chora e sente sem lembrar meu nome. Este é o sinal de que sou boa no que faço”. Eu gostaria de ser Ninguém ao lado de todas as mulheres do mundo. Mas não um Ninguém trancafiado. Não um Ninguém aprisionado. Meu desejo é que o som do nosso anonimato se espalhe por todos os lugares, preencha todos os espaços. Sem amarras. Sem arreios. Sem caixas.