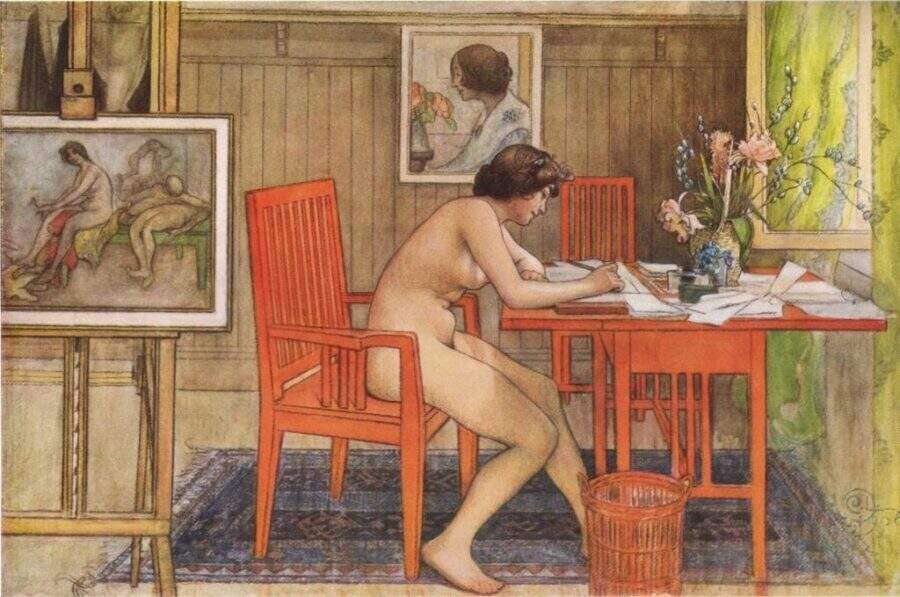

Quase nua, aguardo a visita das palavras

O despudor das palavras no ato da escrita é um ménage sensual bem mais que “à trois“

Glória Diógenes

gloriadiogenes@gmail.com

O desejo é um pedido de esclarecimento corporal

(Gonçalo Tavares, A Perna Esquerda de Paris)

Tenho vivido de palavras. Elas jorram todos os dias, de todos os lados. Escrevo, leio mensagens, mergulho em livros e mais livros, assisto seriados, escuto áudios e as dezenas de lives que invadem as telas do computador. Sou uma das pessoas que tomou o isolamento como princípio e rito. O corpo é quem mais se espanta. As roupas mofam esquecidas no guarda-roupa. Sapatos pisam o mesmo lugar. O rímel perdeu a validade. Sem enfeites, sem retoques, o corpo mira o espelho. Na sua língua, manda recados. Ensaia sintomas, achaques, suores, palpitações, fervilhamentos, precipitações veladas em antigos segredos. Recordo-me de uma senhora que costumava encontrar durante as férias na fazenda Cachoerinha, no Vale do Jaguaribe, que dizia sempre: “minha filha, meu sistema é muito nervoso”. Pois é, Dona Perpétua, o meu só muda as estações do rádio.

Mais do que nunca, sofremos nesse corpo, desse corpo. Como se estivéssemos de fora, ele fica a emitir sinais. Sussurra o fado da separação – Se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto. O isolamento de outros, a presença excessiva de si, deu linha à pipa. O corpo ganha espaço. Aos poucos, ou em supetões, vai perdendo o pudor e nem tenta esconder usuais incômodos, feito aquelas comadres que entram e se abancam na sala de visita. Até o tapete despe-se do chão. A poeira varrida é vista de uma vez. Tudo volta. Cara a cara. Eu mesma não sei o que fazer com os heterônimos que se esbarram entre a cozinha e o computador: mãe, professora, avó, amiga, pesquisadora, menina-que-ainda-gosta-de-brincar, dançante, namoradeira, escritora, ligeiramente pornográfica. As máscaras caem.

Reclamamos de dores de cabeça, dores corporais, enxaquecas – como bem disse Juliana Diniz em artigo recente no Bemdito -, insônias, um mal estar sem nome. Parece óbvio ser o corpo vilão de uma novela sem figurantes. No normal, que nunca foi normal, frequentemente me perguntava: “Será que deveria ter reagido à tal coisa? Não era para eu ter ficado indignada com a atitude de tal pessoa? Estou ou não triste?” Curtos-circuitos entre palavras e sentimentos. Ressentido, o corpo, nada besta, mira dispositivos para conter desconfortos: tranquilizantes, estimulantes, ansiolíticos. Drogas para dormir, para despertar, para sentir, para dessentir. No meu caso, confesso que já desisti de escapar dele. Pago, sim, o analista para saber quem sou. Na última sessão, ele me disse: “O olhar é um furo, atravessa o espaço. Atravessa toda e qualquer referência de impedimento”. Fazer o quê? Enxergar o que sempre esteve ali.

Sentados na mesma cadeira vagamos na correria. Exaustos, sem intervalos, sem pausa. Esquecer o próprio corpo, o corpo terra, o corpo dos ancestrais, tudo isso talvez tenha nos levado longe demais. Quanta sabedoria a dos xamãs! Seus corpos “abertos”, inundáveis, deixam-se atravessar pelos desvarios, pela loucura, pela dor, devolvendo um nome para o que sofre, um apaziguamento. Há tanta generosidade no ato de se dispor a receber o código embaraçado de um outro. Um salve aos psicanalistas, xamãs da modernidade. Talvez esse corpo que ignoramos, essa morada desconhecida, pode ele mesmo proporcionar o salto. Como nos fala o sagaz filósofo português José Gil, pode ser ele o suporte dos encontros, o operador que cria correspondências entre a doença que o desorganiza e as possibilidades de cura. Sabedorias diante do que se esvai. Suspender o céu que está a cair e empurrá-lo para respirar, diz Krenak, é uma das ideias para adiar o fim do mundo. Gritar pode ser bom, fazer preces, também. Dar colo aos nossos seres cansados.

Na ausência de outros, tem sido meu corpo o lugar de enamoramentos. Nem sempre é fácil. Como disse Juliana Diniz, cada pessoa tem seus mapas de fraqueza. Tenho lido bulas inexistentes de como me achar entre labirintos. Se há um aprendizado disso tudo é o de, finalmente, perceber a já antiga petulância da mente, a confiança em verdades que sequer pulsam no corpo. Ego, ego, ego, ego. Muito cedo desisti de desejar o dito novo normal, aquele descompasso em que respirar é um luxo. A velocidade não dá tempo a vagarosidades. Avoluma-se um tipo de capital cinético, cujo mote é o movimento. Seu lema, como fala o alemão Sloterdijk, é a mobilização infinita. Por que parou? Parou por quê? Parar, ter preguiça, chorar, alegrar-se, ter prazer, inspirar fundo no momento do gozo pode desfazer arrogantes crenças. Inalo e exalo. Medito em pleno caos.

Resta saber quem deu poder às palavras de cancelas, de suspensão dos corpos. O pai, o patrão, o carcereiro, os proprietários das coisas e das pessoas? Quem disse “solta o corpo, vai brincar de outra coisa?” “Ei, menina, o que faz tanto tempo trancada no banheiro?” ou “Já tá bom, engole o choro”. Penso que crescer, ser adulto, implicou em deixar de lado o corpo que palpita. Se assim for, apaga-se um farol. O nó na garganta, o olho que por vezes pisca sem permissão, a perna que dói sem que tenha saído do lugar, o coração descompassado, o estômago que revira, tudo é verbo que pisca. Lembro-me de Garcia-Roza dizer que na Grécia Antiga as palavras eram voz e gesto, dia e noite, verão e inverno. Talvez escrever seja a forma que encontrei de assentar sensações que vagam feito almas penadas. Linha por linha, traço por traço, sigo criando laços entre o esquecimento e um nome que ilumina. É o que tenho conseguido fazer. Eu, o estupor permanente. Ou como dizia minha mãe, esse estrupício de gente inventa o que não existe!”

Percorro a pele das coisas. Acho escrever um ato sensual. Como diz Flusser, um risco inebriante. A escrita é matilha. E todos os bandos são perigosos. E fascinantes. Não estou só, estando. O fim de um texto é gozo, um “ménage” bem a mais que “a trois”. As palavras seduzem, fisgam leitores, provocam, mudam posições, misturam pernas no escuro. Ativada pela língua, lambuzo-me entre braços que desconheço. Escrevo sem destino. Aguardo a visita das palavras como quem se enfeita para o amante. Dedos buliçosos alcançam pontos da imaginação. O resto eu não conto.

Nem tudo se apazigua. Tenho vivido, sozinhamente. Nua de certezas, nua de um outro que nem sei se existe. Desisti da frágil ideia que o que há, ou quem há de vir, me salvará. Escuto lamas e monges, medito, danço, acendo o corpo, toco-me, espalho-me. Misturo psicanálise, ciência, budismo, intuição, prazer, dor, pressentimento sem pudor. Nem sei mais como é beijar na boca. Vou procurar um tutorial no YouTube. Há de ter. Pode chegar um tempo em que a plataforma será inundada pelo anúncio: “pessoa vacinada procura pessoa vacinada para fazer o que bem quiserem.”

Este é um manifesto, uma convocação à nudez. Exilados das certezas, deixemos cair o pano que já despencou. O espetáculo pode parar. Verá quem enxerga no escuro. Ontem Rachel Gadelha (ô, mulher inspiradora!), lembrou um dito do Alemberg Quindins: “A vida é curta, mas é larga”. Rarefeitos os tecidos que nos cobrem da vergonha de um fascismo deslavado, que nos protegem de ver a vida que se desfaz, que ocultam o latejar dos corpos.

Despidos, inventaremos agulhas e linhas. Cerziremos novas vestes. Criaremos um chão que acolha nossos corpos tão meninos, tão bichos, tão humanos. “Tempo, tempo, tempo, tempo”. Um lugar em que ninguém será rei, rainha, mito, medido por bens, por ouro ou pinturas do que pretende ser. Que se rasguem as crisálidas fatigadas de conter a vida. Voem os véus das ilusões. Sozinha, me abraço, te abraço. Espelho o mundo inteiro. Essa humanidade gente, essa natureza planta, bicho, céu, terra, tudo sou eu, tudo é você. Dissolvidos na nudez que não separa.

Glória Diógenes é doutora em Sociologia e professora da UFC. Está no Instagram.