Entre máscaras e beijos que ainda não dei

“E quem me ofende, humilhando, pisando, pensando,

que eu vou aturar,

tô me guardando pra quando o carnaval chegar”

(Chico Buarque)

Imagens e vídeos circularam, recentemente, nas redes sociais, exibindo uma jovem sem máscara recebendo uma sequência de beijos. Ela própria se filma próxima de alguns rapazes a perguntar: “tapa ou beijo”? Um dos vídeos postados nas redes sociais mostra que a protagonista da cena recebe pelo menos 13 beijos de diferentes convidados. A Polícia Civil é acionada para investigar “a festa do beijo”. Dizendo-se arrependida, por meio de uma nota de retratação pública, minutos antes de comparecer à delegacia, a moça pede desculpas por meio do Instagram. Reproduz o discurso da letalidade do vírus, da busca por leitos nas UTIs e do luto dos que perderam seus entes queridos. Depois dos beijos, a máscara.

Desenha-se no ato público o absurdo do absurdo. O vírus pandêmico interdita o beijo. O abraço é também grave risco. Cansamos de ler, com o intuito de aperfeiçoar estratégias de prevenção, sobre o perigo do contato por meio de mucosas (boca, nariz e olhos), além da ameaça das mãos contaminadas. O beijo despeja um oceano de minúsculas partículas através da saliva, podendo ser o mais letal ato da intimidade, da violação dos protocolos contra a Covid-19. Qual é a linguagem silenciosa de um vírus que separa os corpos?

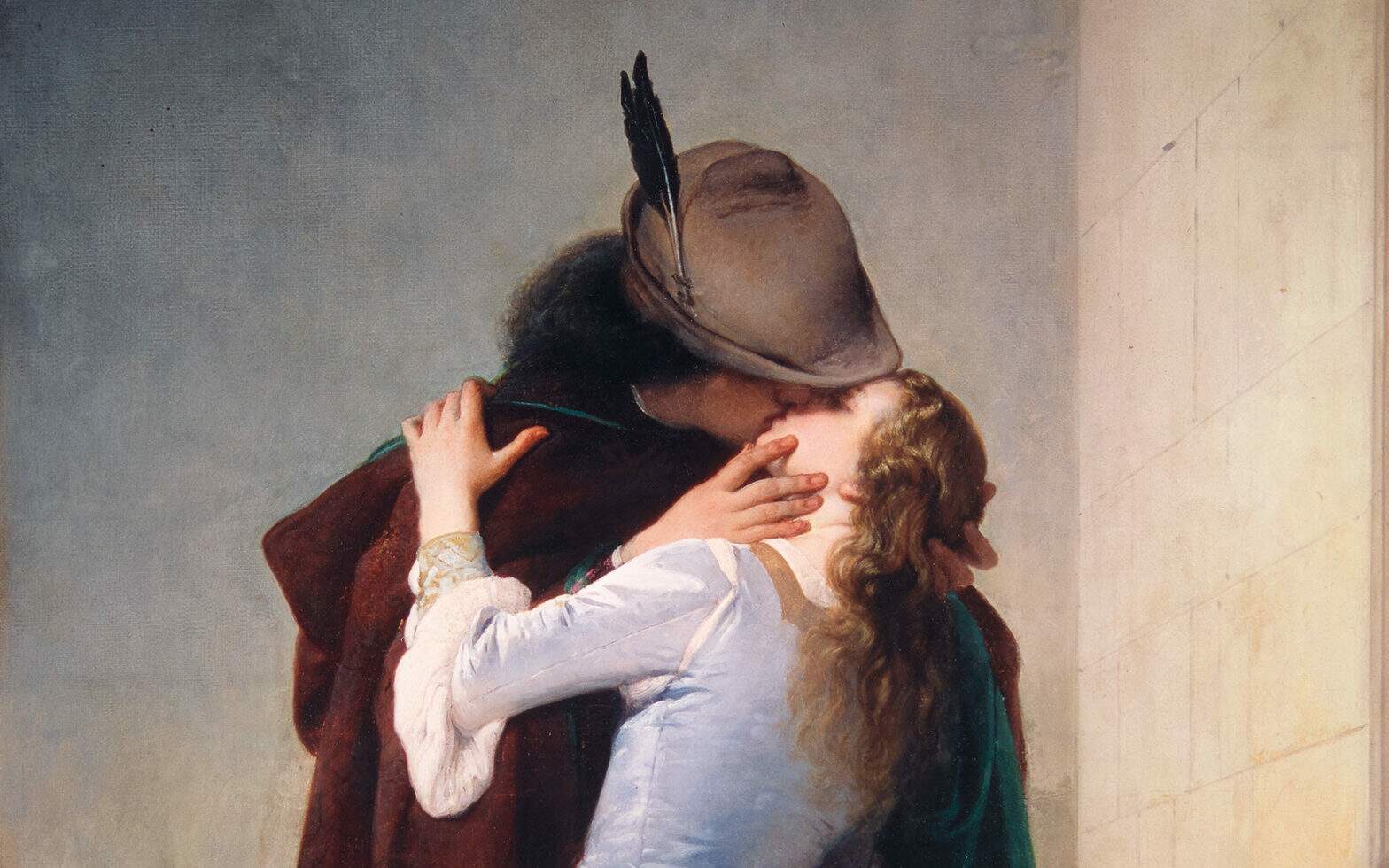

Por vezes, miro a imagem que margeia a parede da cama que durmo e penso na ironia do quadro. Diante de meus olhos, figura O beijo, de Gustav Klimt. Entre mosaicos bizantinos e elementos de ouro na sua composição pictórica, a obra retrata um homem e uma mulher abraçados, sob um tapete de flores. O homem inclina-se, tendo o seu corpo enlaçado ao dela, e beija seu rosto. O casal parece flutuar no fundo telúrico de plantas douradas. Como se os dois se tornassem um só corpo, um jardim.

Durante anos de pesquisa sobre torcidas de futebol e bailes funk, pude presenciar situações em que o transbordamento de emoções desconstruía a lógica das individualidades, das separações. No baile, nos corredores de enfrentamentos entre corpos, em ondas de oposição, coreografava-se uma espécie de fusão das diferenças. Uma dança da dissolução. Lembro que meu narrador-chave da pesquisa, vez em quando, gritava ao ver meu corpo “separado” sendo invadido pela turba: “cuidado, socióloga, vai chegar aí.”

A festa destrói toda regulamentação, como bem diz Jean Duvignaud, viola os códigos, confunde os jogos de máscaras e símbolos. Insinua-se nas brechas do que se costuma denominar civilização. Esses eventos de metamorfose satisfazem desejos, liberam a expansão da libido. Sem rituais dionisíacos de celebração, sem transes, beijos nem abraços, afora os da “normalidade”, quais dispositivos de insurgência subsistem? Sem os excessos da festa, quando muitos “se passam”, para onde escoa a sensação de desmesura, “o som do roçar das epidermes nas festas e dos odores despertados pela aproximação do prazer”? No vácuo de beijos de amor ou de despedida, segue-se uma espécie de economia de si, de retração da proximidade, um “até um dia, até talvez, até quem sabe”.

Ai, o carnaval! Os beijos roubados nas ruas de Olinda. O “selinho” do desconhecido. A flutuação do cantarolar “a flor do desejo e do maracujá / eu também quero beijar”. “Haja fogo, haja guerra, haja guerra que há”. Sem palavras, sem explicações, sem protocolos, ecoa o assalto dos beijos ao ritmo da canção de Zé Keti. “Vou beijar-te agora. Não me leve a mal. Hoje é carnaval.”

Assim como a rua, os beijos são vias do inesperado. Enquanto corpos seguem obedientes, atentos à responsabilização de uma política de saúde pública, distantes uns dos outros, sem “festas de beijos”, os arautos da morte difundem o corpo-escudo, o corpo-arma, o corpo-frio, o corpo-guerra. Epopeias de um “cavaleiro inexistente”. Alternativas se desenham, como se únicas fossem. Assaltados por dispositivos genocidas, os corpos ou se retraem no medo ou, no movimento contrário, avolumam-se em ondas mortíferas de multidões sem causa.

Diante de reclusos olhares, fantoches-verdes-amarelos criam uma espécie de teatro do corpo-que-pode-tudo. Dispensam máscaras, nomeiam de idiotas aqueles que ficam em casa, aglomeram-se em praças públicas, criam campanhas de desobediência, zombam da morte, banalizam a vida. O fascismo se move, tomando aqui uma expressão de Bataille, atuando na “experiência interior”, cerceando a abertura dos corpos, criando o medo dentro do medo. Ao contrário da onda genocida, da pulsão de morte, no erotismo “os corpos abrem-se à continuidade”, derramam-se uns nos outros. Para onde flui, na paisagem de um surto político virulento, esse derramamento da pulsão de vida entre paredes, entre distâncias?

Talvez seja esse o desassossego de muita gente – para onde escorre a contenção do não vivido? Diante da suspensão do jorro das energias eletrizantes que emergem das manifestações de rua, das festas, do jogo, do enlevo dos encontros inusitados, o que fazer? O que pode um corpo que não aguenta mais?

Movido pela estética da lucidez, o filósofo David Lapoujade me trouxe um atalho, uma via de saída, num dia que eu não aguentava mais: “Cair, bambalear, rastejar são atos de resistência. Ser forte consiste em primeiro estar à altura de sua fraqueza. Ser sensível ao sofrimento do corpo”. A verdade é que estamos todas, todos, frágeis, percorrendo finas cordas no funambulismo da existência. Seja devido à situação galopante das mortes pela pandemia, por luto, seja por revolta ao horror impetrado pelo delírio de um presidente com fome de crueldade, seja por solidão ou por exaustão.

Isso de suportar o insuportável, viver o inviável, pode nos levar a aceder a outras formas de potência. Não desvitalizar a vida é mantra poderoso. Reparar as faltas que o corpo sente faz dizer o silêncio. Cobrar do homem que tripudia o que chama de “beijo gay” todos os beijos que deixamos de dar, os abraços suspensos, as mucosas de suor e saliva não despejadas no ar e nas bocas cansadas de não se mostrar. Exigir vacinas. Voltar a agendar futuros, encontros, viagens, ou meros movimentos do vai-e-vem da vida. Afastar o abutre necrófago.

Cobrar com juros altos a nostalgia do beijo que você nunca deu. Tirar do armário caixas coloridas de glitter e sobrancelhas gigantes. Pintar a alma. Insistir no porto, à espera “do marinheiro do barco fantasma que vai nos levar / mundo inteiro / haja festa, haja fogo, haja corpo que há”.

Adeus, desgoverno sem teto, sem chão, sem vida, sem sangue nem nada. “Vagarás, vagarás, te tornarás bagaço, pedaço de tábua no mar”. Festejo. Com sinceridade, com toda certeza, vou lá fazer brilhar a estrela das manhãs. Cansei. Eu também quero beijar. Quem vem?